Fenomena “DPR Dibubarkan” di Ruang Publik

Beberapa waktu terakhir, lini media sosial Indonesia kembali diramaikan dengan tagar dan pernyataan keras: “DPR dibubarkan!”. Teriakan digital ini muncul sebagai reaksi spontan terhadap rendahnya kepercayaan publik pada Dewan Perwakilan Rakyat, terutama terkait isu korupsi, legislasi yang dinilai tidak pro-rakyat, hingga gaya hidup sebagian anggota DPR yang jauh dari realitas keseharian masyarakat.

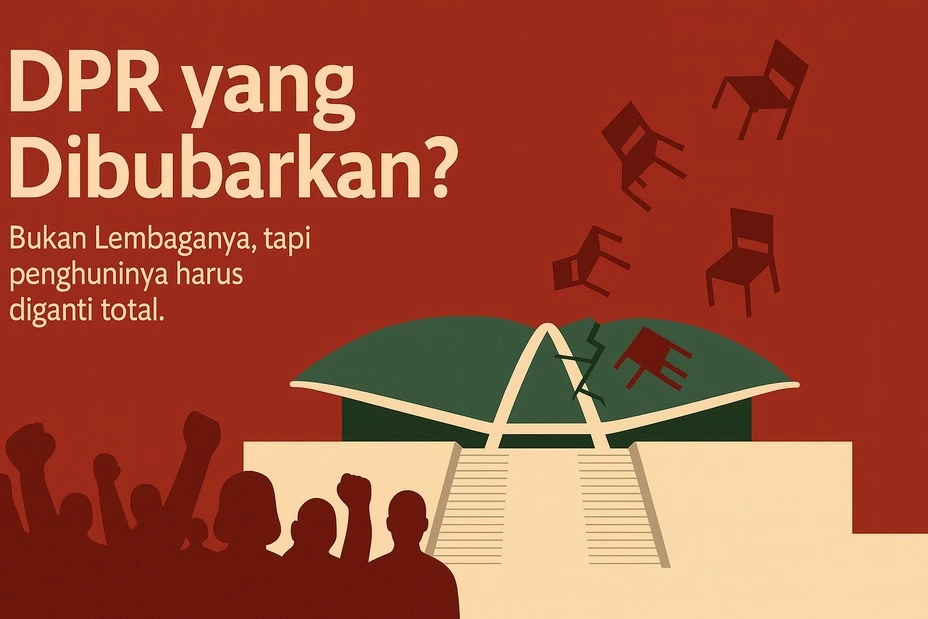

Kalimat “DPR dibubarkan” tentu provokatif, bahkan radikal. Namun, bila ditelaah lebih dalam, kemarahan publik ini bukan benar-benar diarahkan pada lembaga DPR sebagai institusi negara, melainkan pada isi penghuninya: para wakil rakyat yang dianggap gagal menjalankan amanat konstitusi.

Pertanyaannya, apakah wacana ini realistis? Apakah mungkin sebuah negara demokrasi berjalan tanpa DPR? Jawabannya jelas: tidak mungkin. Karena justru dalam teori politik modern, keberadaan parlemen adalah jantung demokrasi. Hal yang harus dibenahi bukanlah lembaganya, tetapi orang-orang yang mendudukinya.

Mengapa DPR Tidak Bisa Dibubarkan dalam Negara Demokrasi?

Secara teori, DPR adalah representasi prinsip kedaulatan rakyat. John Locke dalam Two Treatises of Government menekankan bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang lahir dari persetujuan rakyat. DPR, sebagai lembaga legislatif, adalah kanal institusional dari prinsip itu: rakyat memerintah lewat wakilnya.

Montesquieu, dengan teori trias politica-nya, bahkan lebih tegas. Ia menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika legislatif hilang, maka kontrol terhadap eksekutif akan lumpuh, dan yang tersisa hanyalah otoritarianisme.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 Pasal 20 secara eksplisit menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini artinya, membubarkan DPR sama saja dengan membubarkan salah satu pilar utama demokrasi. Karena itu, wacana “DPR dibubarkan” lebih tepat dipahami sebagai ekspresi frustrasi, bukan tuntutan konstitusional. Yang perlu kita diskusikan justru: bagaimana merombak kualitas wakil rakyat agar sesuai trajectory konstitusi?

Masalah Utama: Krisis Representasi

Mengapa publik begitu geram pada DPR? Karena ada kesenjangan tajam antara fungsi normatif DPR dan realitas empiriknya. Secara normatif, DPR punya tiga fungsi: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun dalam praktiknya, banyak undang-undang disusun dengan kepentingan oligarki ekonomi; fungsi pengawasan sering mandul; dan fungsi anggaran kerap dikaitkan dengan politik transaksional.

Teori representasi dari Hanna Pitkin bisa membantu menjelaskan kegagalan ini. Pitkin membedakan descriptive representation (wakil yang secara sosial mirip dengan rakyat) dan substantive representation (wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat). DPR Indonesia, sayangnya, sering jatuh pada representasi deskriptif semu—sekadar diisi orang-orang dengan popularitas tinggi, modal finansial besar, atau kedekatan dengan elite partai, tanpa jaminan bahwa mereka akan substantif mewakili rakyat. Inilah yang melahirkan tagar “DPR dibubarkan”: rakyat merasa tidak diwakili.

Merombak DPR: Bukan Membubarkan, Tapi Mengisi Ulang Representatif Rakyat Dengan Orang-Orang yang Lebih Berkualitas

Kalau begitu, bagaimana cara “merombak” isi DPR agar kembali ke jalur konstitusi? Ada beberapa teori politik yang bisa dijadikan landasan:

1. Teori Demokrasi Deliberatif (Jürgen Habermas)

Habermas menekankan pentingnya ruang publik deliberatif, di mana keputusan politik lahir dari diskusi rasional antarwarga, bukan dari transaksi di balik layar. Jika prinsip ini diterapkan, maka pemilu dan proses legislasi harus lebih membuka partisipasi publik. Mekanisme seperti public hearing, e-parliament, atau referendum isu tertentu bisa menjadi jalan untuk memastikan DPR tidak menyimpang jauh dari kehendak rakyat.

2. Teori Kontrak Sosial (Jean-Jacques Rousseau)

Rousseau menyebut bahwa wakil rakyat hanya sah sejauh mereka menjalankan “volonté générale” atau kehendak umum. Jika wakil menyimpang dari kehendak rakyat, legitimasi mereka runtuh. Dalam kerangka konstitusi, hal ini bisa dioperasionalkan lewat mekanisme recall (penarikan mandat oleh rakyat) terhadap anggota DPR yang terbukti melanggar etika atau tidak menjalankan fungsi representasi.

3. Teori Sirkulasi Elite (Vilfredo Pareto)

Pareto mengajarkan bahwa setiap masyarakat selalu diperintah oleh elite. Masalahnya muncul ketika elite itu stagnan, korup, dan menutup diri dari regenerasi. Solusinya adalah sirkulasi elite: membuka ruang bagi elite baru yang lebih kompeten dan bermoral. Dalam konteks DPR, ini berarti mendorong kaderisasi politik yang sehat, kuota bagi profesional non-partai, serta menutup pintu bagi mantan napi korupsi.

Baca juga: Dialektika Historis Hegel Bukanlah Sesuatu yang Hebat Dalam Perjalanan Ilmu Pengetahuan

Jalur Konstitusional: Membenahi DPR Sesuai UUD 1945

Ada kekeliruan ketika orang berpikir bahwa membubarkan DPR adalah solusi konstitusional. Padahal, UUD 1945 justru memberikan instrumen perombakan internal tanpa perlu menghancurkan institusinya.

Beberapa jalur yang sah menurut konstitusi antara lain:

- Sistem Pemilu yang Lebih Inklusif: memperkuat sistem proporsional terbuka sehingga rakyat benar-benar memilih orang, bukan sekadar daftar partai.

- Penguatan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD): agar anggota DPR yang menyalahgunakan jabatan bisa diberhentikan secara transparan.

- Reformasi Partai Politik: karena DPR lahir dari partai, maka kualitas anggota DPR sangat ditentukan oleh kualitas kaderisasi partai. Reformasi partai adalah kunci.

- Pengawasan Publik yang Kuat: lewat media independen, LSM, hingga penggunaan teknologi digital untuk membuka akses ke proses legislasi.

Dengan mekanisme ini, kita bisa menjaga DPR tetap eksis sesuai amanat konstitusi, sambil membersihkan dan merombak penghuninya agar lebih sesuai dengan harapan rakyat.

Refleksi: Demokrasi Butuh DPR, Tapi DPR Butuh Rakyat

Fenomena “DPR dibubarkan” sebetulnya adalah cermin betapa rakyat haus representasi. Mereka ingin lembaga tertinggi yang mengaku “wakil rakyat” benar-benar berfungsi sebagai jembatan suara rakyat, bukan sekadar panggung elite.

Maka, solusi yang realistis dan konstitusional bukanlah membubarkan DPR, melainkan mengembalikan DPR ke trajectory konstitusinya: sebagai penyalur kedaulatan rakyat. Kita butuh wakil yang bisa mewakili, bukan hanya mengatasnamakan. Demokrasi tanpa DPR bukanlah demokrasi. Tapi DPR tanpa legitimasi rakyat hanyalah gedung kosong yang penuh kursi.

Penutup

“DPR dibubarkan” tidak boleh dipahami sebagai ajakan anarkis, melainkan sebagai alarm keras bagi sistem politik kita. Bahwa rakyat sedang kecewa, bahkan putus asa, pada wakil yang seharusnya memperjuangkan mereka.

Kuncinya bukan “membongkar” institusi DPR, tapi mengganti penghuninya dengan orang-orang yang lebih bermoral, lebih transparan, dan lebih setia pada amanat konstitusi. Di sinilah demokrasi menemukan ujiannya: mampukah kita menjaga lembaga, sambil terus memperbarui isi dan jiwa di dalamnya?

Karena pada akhirnya, lembaga boleh tetap berdiri, tapi legitimasi hanya akan hidup jika rakyat merasa benar-benar diwakili.

Referensi

- Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.

- Locke, J. (1988). Two treatises of government (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1690)

- Montesquieu, C. de. (1989). The spirit of the laws (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1748)

- Pareto, V. (1968). The rise and fall of elites: An application of theoretical sociology (H. Zetterberg, Ed. & Trans.). Bedminster Press. (Original work published 1916)

- Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. University of California Press.

- Rousseau, J.-J. (2017). The social contract (M. Cranston, Trans.). Penguin Classics. (Original work published 1762)